" Н а у к а м о л о д ы х " , 2 6 н о я б р я 2 0 1 9 г . , А р з а м а с

П о с в я щ а е т с я 8 5 - л е т и ю в ы с ш е г о п е д а г о г и ч е с к о г о о б р а з о в а н и я в А р з а м а с е и

8 0 - л е т и ю п р о ф е с с о р а В я ч е с л а в а П а в л о в и ч а П у ч к о в а

1312

речи фиксировалась встроенным в компьютерную тест-программу секундомером,

далее частное от деления времени, отведенное на выполнение теста, делилось на

сумму правильно найденных эквивалентов слов, что позволило вычислить

показатель интерференции (рис.2,3).

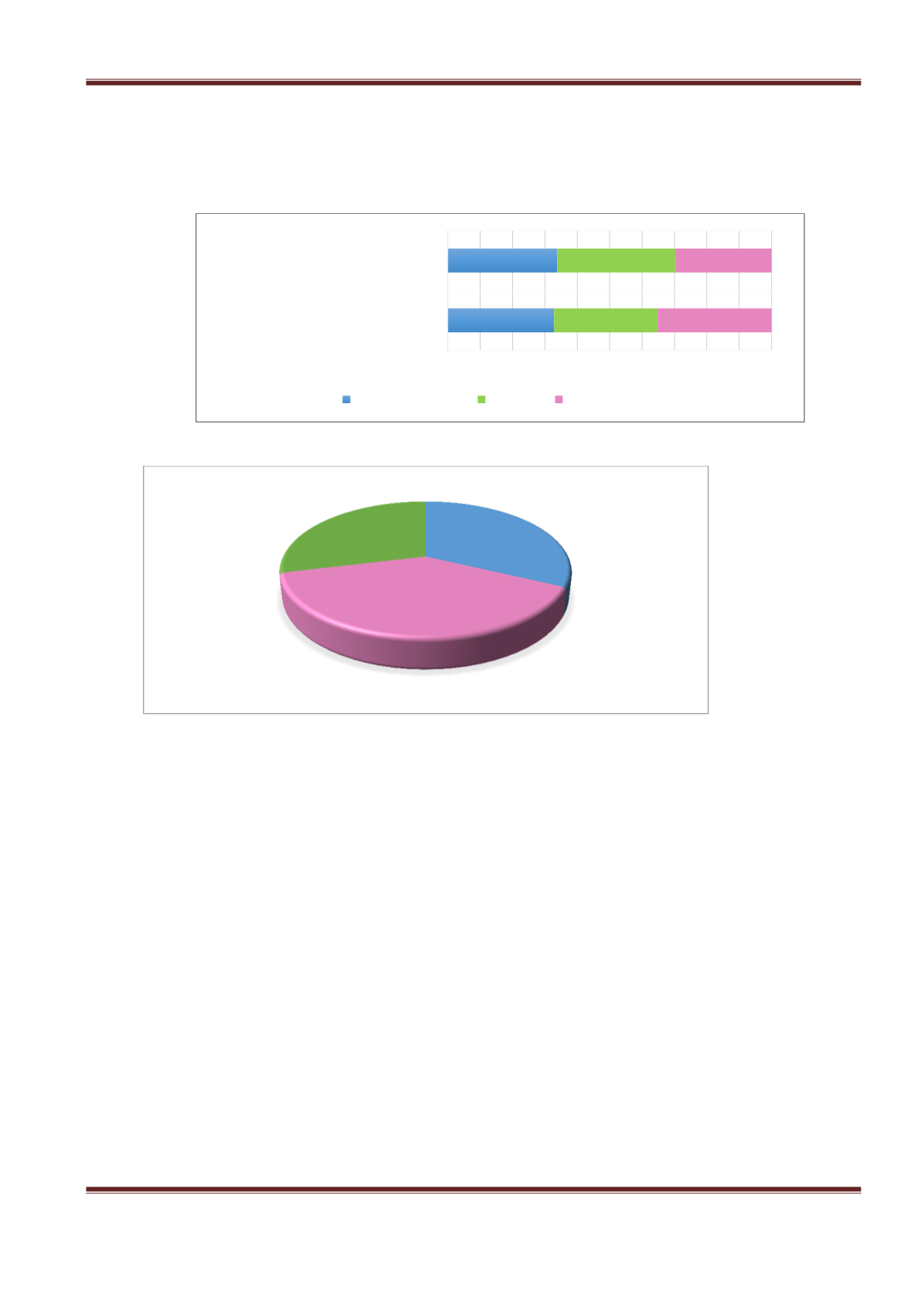

Рис.2 Соотношение времени и кол-ва верных эквивалентов

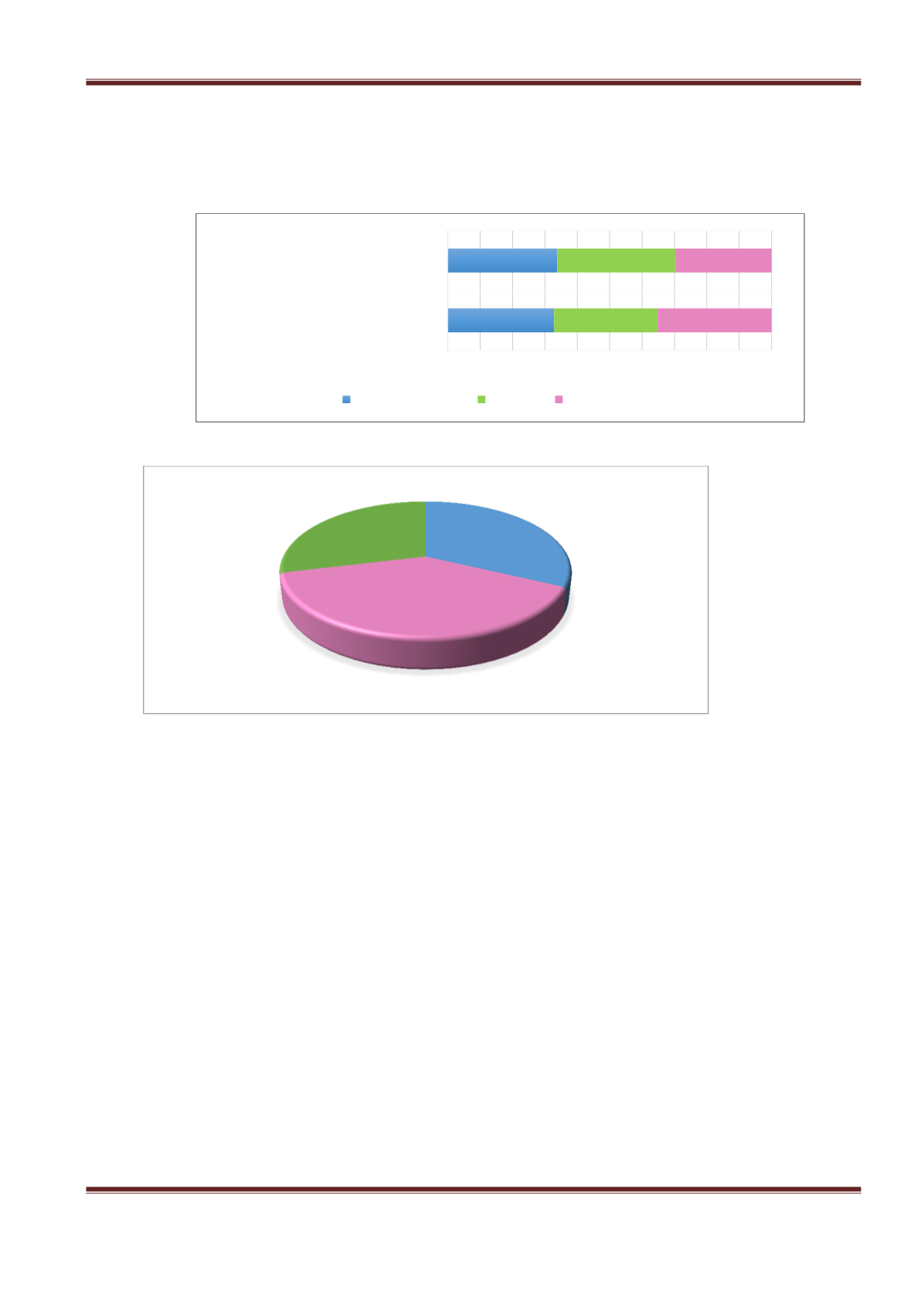

Рис.3 Статистика показателя интерференции по частям речи

Из полученных данных мы установили, что глаголы имеют самый низкий

показатель интерференции, чего нельзя сказать о прилагательных, для перевода

которых требовалось гораздо больше времени, по сравнению с

существительными и глаголами.

Чем был выше показатель, тем глубже и сильнее была выражена степень

интерференции, что позволило подтвердить предположение о зависимости

генетических особенностей родного и изучаемых языков: чем ближе сходства

между ними, тем ярче протекает их слияние. Однако, по данным психологов и как

отмечает А.А. Леонтьев: «Хранение и поиск лексических единиц в памяти

подчинено определенной организации».

Осознанный подход к изучению лексики помог найти одну из субъективных

причин появления интерференции, имеющих психологическое обоснование. Это

оригинальность отличительных черт отдельной языковой личности и ее

индивидуальные способности к обучению, например, тип организованности

мышления индивида (образный, аналитический или смешанный), а также

преобладающий вид памяти (визуальная, звуковая, эмоциональная, двигательная).

На частоту правильных ответов, также влияло психоэмоциональное состояние и

192,25

25

186,94

27

206,07

22

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

время

кол-во верных эквивалентов(среднее)

существительные

глаголы

прилагательные

существительн

ые; 7,69

прилагательн

ые; 9,36

глаголы; 6,9