59

I.

В

ВЕДЕНИЕ

Одним из существенных факторов, влияющих на

эффективность

и

корректность

разрабатываемых

мероприятий, обеспечивающих предотвращение развития

аварий и совершенствование оперативно-диспетчерского

управления, является возможность их достоверной

превентивной проверки. Внедрение системы мониторинга

переходных режимов позволило получить объективный

источник данных о динамических процессах в

энергосистеме [1]. Одной из задач, решаемых с

применением синхронизированных векторных измерений

(СВИ) в соответствии с [2] является верификация

расчетных моделей оборудования и энергосистем. В

работах по данному вопросу отмечается, что при

уточнении параметров генерирующего оборудования в

большинстве случаев корректировки требует основной

динамический параметр агрегата – его инерционная

постоянная [3, 4]. Ее значение обычно уточняется по

данным заводов-изготовителей или паспортным данным, а

при их отсутствии принимается в соответствии со

справочной информацией, что вносит дополнительные

неточности в результаты расчетов. Сложности также могут

возникнуть при задании эквивалентных генераторов,

детализация которых невозможна ввиду отсутствия по ним

достоверной информации. В связи с вышесказанным в

работе рассмотрена возможность применения алгоритмов

идентификации с использованием данных СМПР для

уточнения части параметров исследуемой математической

модели и, в том числе, такого параметра, как инерционная

постоянная генератора.

II.

И

СХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве исходных данных выступают измерения с

шести генераторов Кольской АЭС, находившихся в работе

на момент аварии в марте 2016 года, когда отключение ВЛ

330 кВ Мончегорск-Оленегорск с успешным АПВ привело

к развитию синхронных качаний по сечению Кола-Карелия

с изменением перетока в диапазоне от -140 до 800 МВт и

последующему выделению Кольской и Карельской

энергосистем на изолированную работу. В данном случае

имеются измерения следующих режимных параметров:

напряжение и частота напряжения фазы А, трехфазные

активная и реактивная мощности. Также имеется

информация о перетоках в контролируемых сечениях (КС)

на момент аварии (таблица I).

Таблица I - Перетоки в КС

Сечение

Переток, МВт

Ленинград-Карелия

-150

Сясь-Петрозаводск

-190

Кола-Карелия

520

Онда-Кондопога

440

III.

И

ССЛЕДУЕМАЯ МОДЕЛЬ

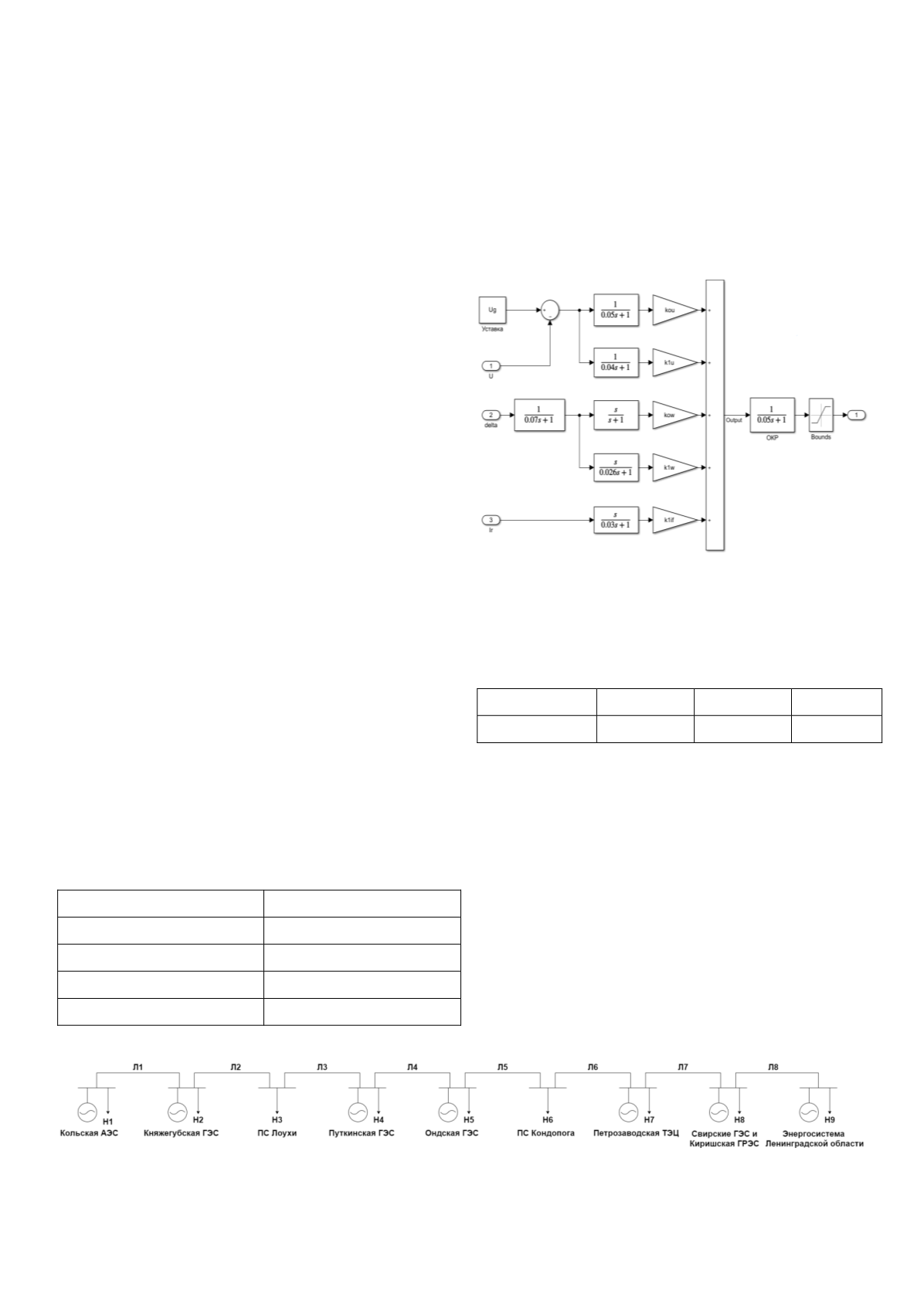

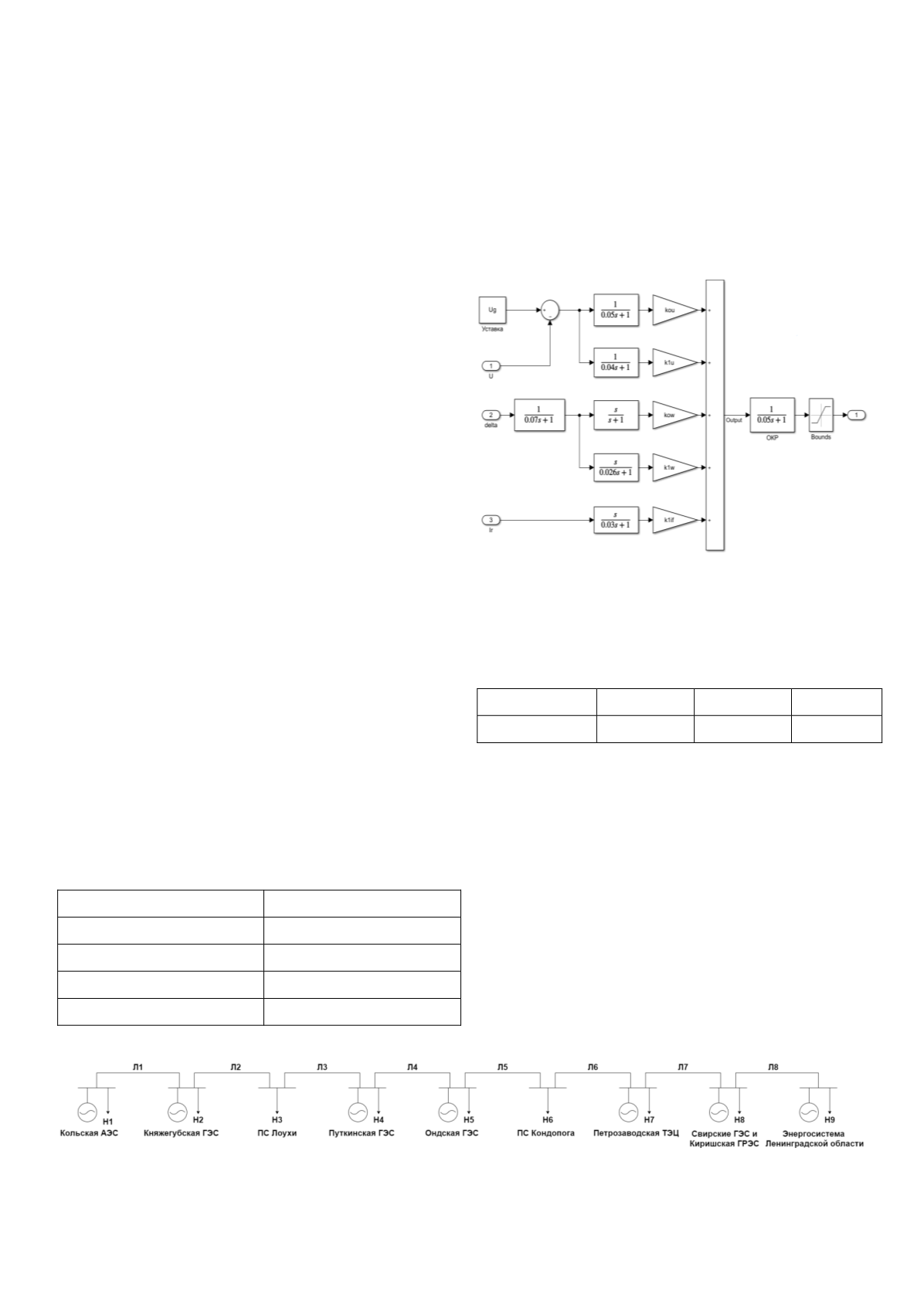

Для

анализа

рассматриваемых

процессов

в

программном комплексе MATLAB\Simulink была собрана

эквивалентная схема Кольско-Карельского транзита

(рис. 1). Для этого использовались стандартные блоки

библиотеки SimPowerSystems, включающей модели

генерирующего оборудования, ЛЭП, нагрузок и

трансформаторного оборудования. В качестве регулятора

возбуждения на Кольской АЭС использовалась

упрощенная модель АРВ-СДП1 (рис. 2).

Рис. 2 – Упрощенная модель АРВ-СДП1

Для подготовки исходного режима выставлен режим

работы Кольской АЭС в соответствии с данными СМПР

(таблица II), а также перетоки в контролируемых сечениях

(таблица I).

Таблица II - Режим работы Кольской АЭС по данным СМПР

Параметр

P

Q

U

Г

Значение, о.е.

0,7275

0,0052

1,026

Для перевода в относительные единицы в качестве

базисной мощности принята суммарная полная мощность

находящихся в работе генераторов S

б

=1553 МВА.

Для воспроизведения аварийной ситуации, записанной

СМПР, был принят следующий сценарий моделирования:

1. В момент времени 44,64 с. возникает КЗ

длительностью 0,36 с. вблизи Кольской АЭС.

2. В 47,1 с. происходит разгрузка Княжегубской ГЭС

на 70 МВт и Нива ГЭС на 30 МВт. Появившийся

дефицит мощности берет на себя Кольская АЭС.

Учитывая, что Нива ГЭС не входит в

рассматриваемую модель, разгрузка генераторов

Нива ГЭС модерируется увеличением нагрузки

вблизи Кольской АЭС на 30 МВт.

Рис. 1 – Эквивалентная схема Кольско-Карельского транзита