134

Таблица I.

О

БЗОР ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА ПРОЦЕССА

НАГРЕВА КАБЕЛЬНОЙ

ЛЭП

ПРИ УСТОЙЧИВОМ

ОЗЗ

ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНОЕ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ДИАМЕТРЕ КАНАЛА ПРОБОЯ

D

ПРОБ

= 2,0

ММ

I

C

, А

50 А

100 А

I

вг%

, %

20%

50%

20%

50%

P

проб

, Вт

385 Вт

2414 Вт

770 Вт

4830 Вт

Т

перех

(200°С)

18 мин 50 с

3 мин 0 с 7 мин 50 с

1 мин 55 с

θ

кан

(

Т

перех

),°С

875°С

4350°С

1560°С

8360°С

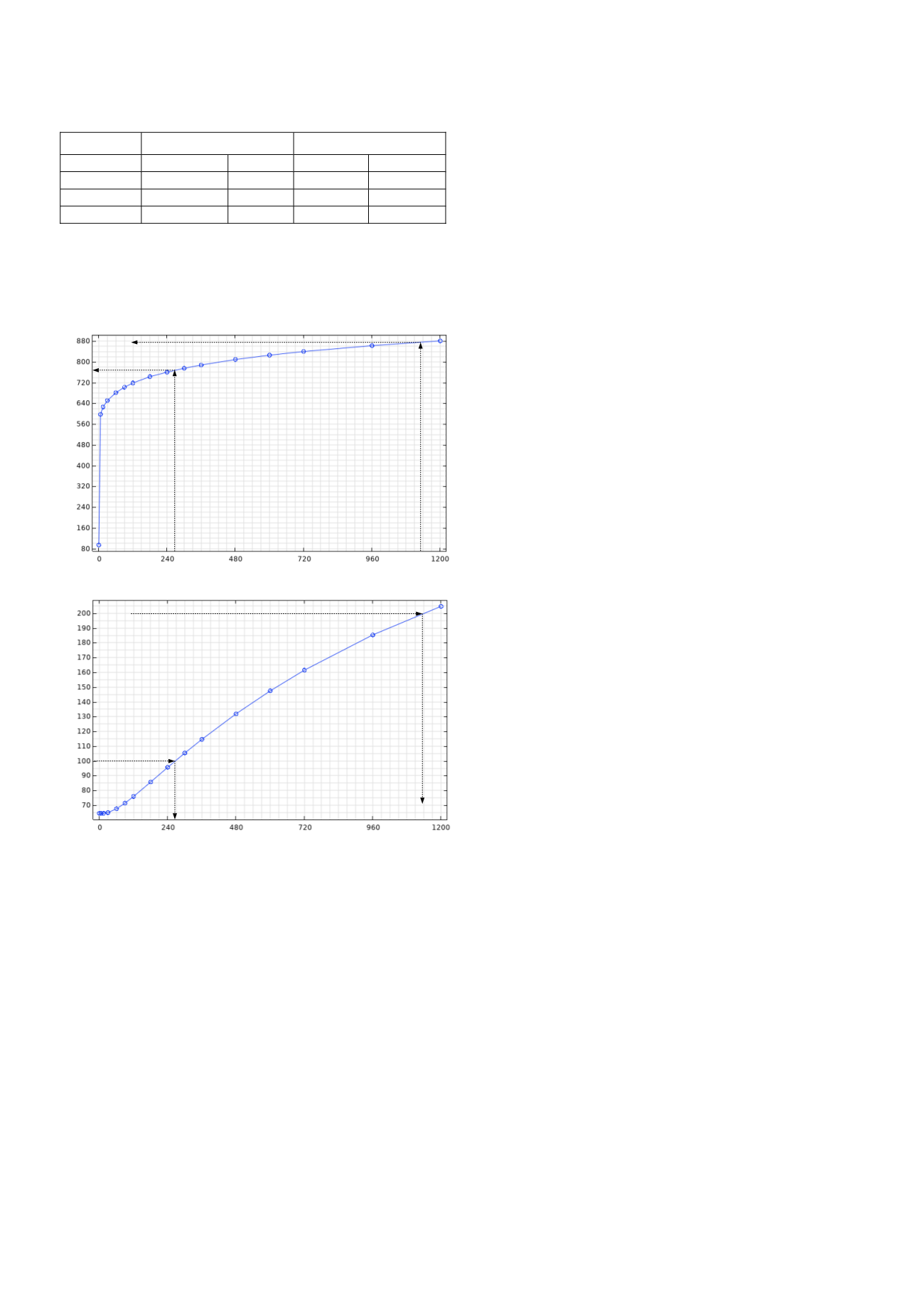

На рис. 5 приведены графики изменения температуры

канала пробоя и не поврежденной при ОЗЗ фазы при среднем

относительном уровне высших гармоник, равном 20% и

величине суммарного ёмкостного тока сети

I

C

= 50 А.

θ

, °С

t

, сек

а)

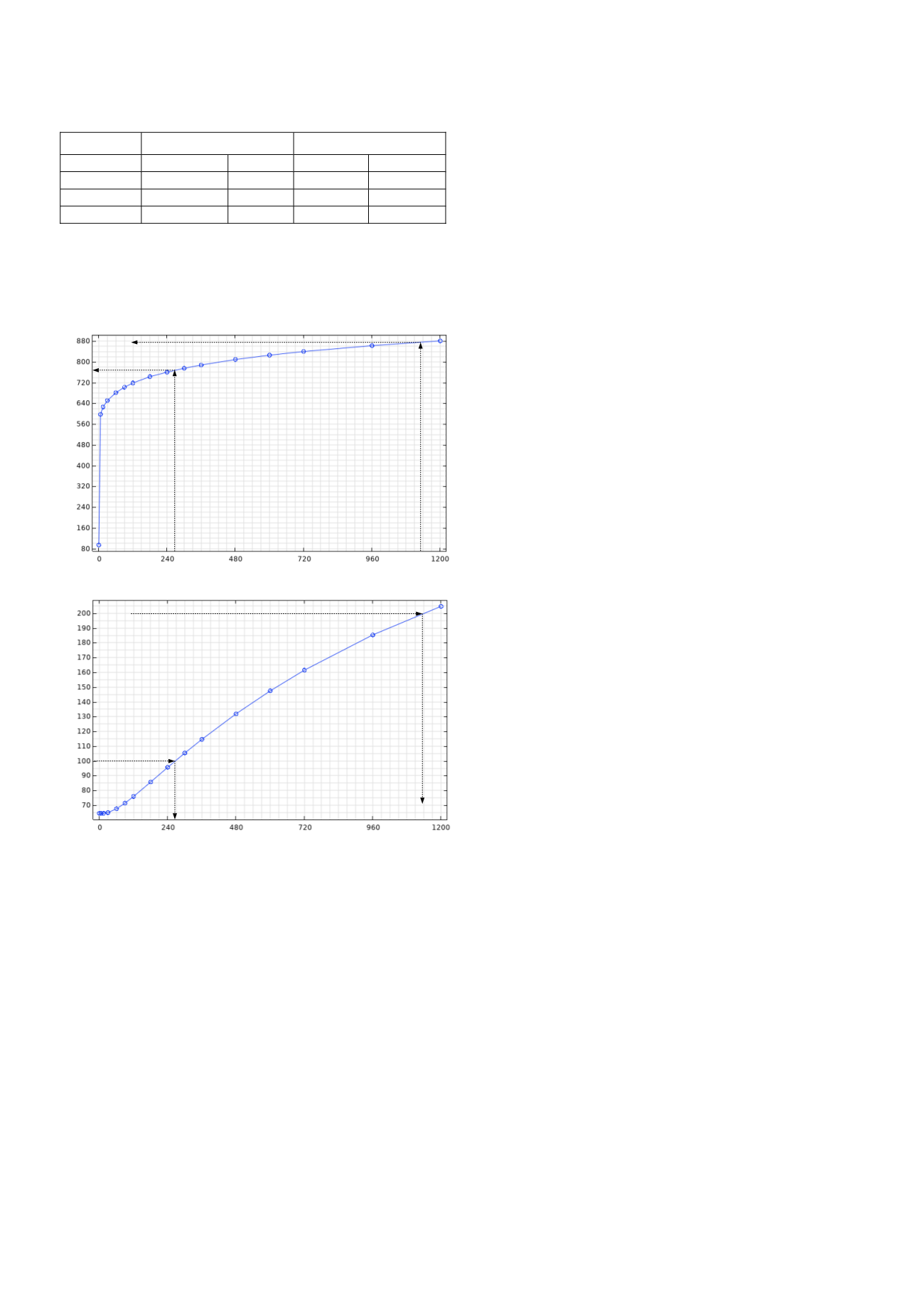

θ

, °С

t

, сек

б)

Рис. 5 – Изменение температуры при устойчивом ОЗЗ через переходное

сопротивление при величине ёмкостного тока сети

I

C

= 50 А: а –

температура в канале пробоя; б – температура неповрежденной фазы

Исходя из полученных данных, приведенных на рис.

5 и в табл. I, можно сделать вывод о том, что при

максимальном

относительном

уровне

высших

гармонических составляющих (50%) время перехода

ОЗЗ в междуфазное КЗ составит не более 3 минут при

величинах суммарного ёмкостного тока сети более 50 А.

При этом, к результатам расчёта тепловых явлений при

среднем относительном уровне высших гармоник (20%)

следует отнестись с большей осторожностью, так как за

указанные в таблице I промежутки времени место

пробоя может успеть изменить свою конфигурацию, что

может привести к возникновению отрицательных

обратных связей и снижению мощности теплового

источника.

Поэтому можно сделать вывод о том, что в кабельных

сетях 6–10 кВ с резонансным заземлением нейтрали через

ДГР при отсутствии расстройки компенсации нагрев

кабельной линии только высшими гармоническими

составляющими тока замыкания на землю может привести к

переходу ОЗЗ в междуфазное КЗ и аварийному отключению

поврежденной ЛЭП. Соответственно, для обеспечения

устойчивого функционирования рассматриваемой кабельной

сети при однофазном замыкании на землю, становится

необходимым применение устройств полной компенсации

токов ОЗЗ – не только емкостной составляющей основной

частоты 50 Гц и активной составляющей, но и высших

гармонических составляющих.

Список литературы

[1]

Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229"Об утверждении

Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

/

[Дата

обращения 15.07.2021].

[2]

Лихачев Ф.А. Замыкания на землю в сетях с изолированной

нейтралью и с компенсацией емкостных токов / Ф.А. Лихачев. М.:

Энергия. – 1971. – 152 с.

[3]

Вайнштейн, Р.А. Режимы нейтрали в электрических системах:уч.

пособие / Р.А. Вайнштейн, С.И. Головко, Н.В. Коломиец. – Томск:

ТПИ, 1981.– 79 с.

[4]

Вайнштейн, В.Л. Исследование высших гармоник тока замыкания на

землю / В.Л. Вайнштейн // Промышленная энергетика. – № 1. – 1986.

– С. 39 – 40.

[5]

Винокурова Т.Ю. Применение имитационного моделирования для

оценки уровня нестабильности высших гармоник в токе

однофазного замыкания на землю в компенсированных кабельных

сетях 6–10 кВ / Т.Ю. Винокурова, В.А. Шуин, Е.С. Шагурина //

Вестник ИГЭУ. Вып. 6. – Иваново: Ивановский государственный

энергетический университет им. В.И. Ленина. – 2014. – С. 31–38.

[6]

Шадрикова Т.Ю. Разработка комплексной многофункциональной

защиты от однофазных замыканий на землю кабельных сетей 6–10

кВ /Дис. … канд. техн. наук: 05.14.02 /Шадриков Татьяна Юрьевна.

– Иваново, ИГЭУ, 2016. – 204 с.

[7]

Быстрокабель. Система поиска кабельно-проводниковой продукции.

Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

[Дата обращения

31.07.2020].

[8]

Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособие для

студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: Издательство

«Мастерство», 2002 г. — 320 с.: ил.

[9]

Основы кабельной техники / под ред. проф. В.А. Привезенцева. - 2-е

изд., перераб. и доп. - М. : Энергия, 1975. - 472 с.: ил.

[10]

Рюденберг Р. Переходные процессы в электроэнергетических

системах. М.; Ил, 1955. – 714 с.

[11]

Жежеленко, И.В. Чувствительность сигнализации замыканий на

землю с использованием высших гармоник в сетях промышленных

предприятий / И.В. Жежеленко, О.Б. Толпыго // Электричество. –

1969. – № 10. – С. 32–39.