250

I.

В

ВЕДЕНИЕ

Методы, основанные на оценке протекания волновых

процессов при повреждениях ЛЭП, применяются для

решения различных задач релейной защиты и автоматики.

К основным направлениям в этой области можно отнести

волновое определение места повреждения (ВОМП)

, сверхбыстродействующую защиту

и ряд

других. В данной работе акцент делается на задачах

ВОМП. Актуальность данной темы подтверждается тем,

что исследования и разработки в данной области ведутся

многими исследовательскими группами по всему миру.

Несмотря на то, что уже разработано множество

различных способов ВОМП, ведется поиск новых, более

эффективных алгоритмов. Часто исследователи оценивают

эффективность разрабатываемых алгоритмов посредством

имитационного моделирования переходных процессов,

поскольку исследовать самые различные сценарии

событий весьма удобно на имитационной модели. При

этом для получения достоверных результатов очень важно,

чтобы сигналы, получаемые на модели ЛЭП, в достаточной

степени соответствовали реальным.

В данной работе рассматривается процесс разработки и

валидации имитационной модели воздушной ЛЭП (ВЛ)

220 кВ Парская-Сасово в программном комплексе PSCAD

с использованием сигналов реальных осциллограмм,

записанных с высокой частотой дискретизации (1 МГц),

которые регистрировались по двум концам ЛЭП

Описывается метод оценки адекватности и точности

модели, основанный на вычислении коэффициента

корреляции между реальным измеренным сигналом и

сигналом, вычисленным на имитационной модели

II.

Р

АЗРАБОТКА МОДЕЛИ

A.

Сбор и анализ исходных данных

Для построения достаточно точной модели ЛЭП

авторами были собраны следующие исходные данные:

1. Подробное описание параметров ВЛ 220 кВ Парская-

Сасово, таких как паспортная длина, тип проводов,

поперечная проводимость, тип опор, местоположение

пунктов транспозиции, а также параметры оборудования

высокочастотной (ВЧ) связи;

2. Электрические схемы подстанций. Эти данные

позволяют понять сколько линий подключено к шинам,

поэтому становится возможным обеспечить правильные

коэффициенты отражения по концам ЛЭП. Также эти

данные предоставляют информацию о количестве и типе

силового оборудования на подстанции. Следовательно, его

можно учесть, включив в модель эквивалентную емкость,

которая

будет

имитировать

влияние

силового

оборудования подстанции

3. Схема электрической сети, в которой находится

рассматриваемая линия электропередачи. Эта информация

сообщает, в первую очередь, длину смежных ЛЭП;

4. Подробное описание параметров ВЛ 220 кВ

Арзамасская-Сасово, как и для основной линии.

После сбора исходных данных производился анализ

осциллограмм и определялись действительные времена

распространения волн по ЛЭП, включенным в модель.

B.

Создание имитационной модели в PSCAD

Вся описанная исходная информация позволила создать

модель электрической сети, которая содержит не только

рассматриваемую линию (ЛЭП Парская-Сасово), но также

смежные линии и другие элементы, описанные ниже.

Модель представлена на рис. 1, она включает:

1. Рассматриваемая

ЛЭП

(Парская-Сасово),

содержащая различные участки линии с разными опорами,

пункты транспозиции, а также смежные ЛЭП;

2. Оборудование ВЧ связи по ЛЭП (конденсаторы

связи, ВЧ заградители и фильтры присоединения с

разрядниками), которое на модели скрыто в блоках;

3. Эквивалентные емкости, имитирующие влияние

силового оборудования подстанции (ПС) (силовые

трансформаторы,

измерительные

трансформаторы,

выключатели, разъединители, шины и т.п.) на

коэффициент отражения волн от шин ПС (значения

емкостей рассчитываются по методике, описанной

;

4. Силовые трансформаторы, источники напряжения и

электрические нагрузки, необходимые для регулирования

параметров установившихся режимов.

III.

О

ЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ И ТОЧНОСТИ МОДЕЛИ

A.

Метод оценки модели

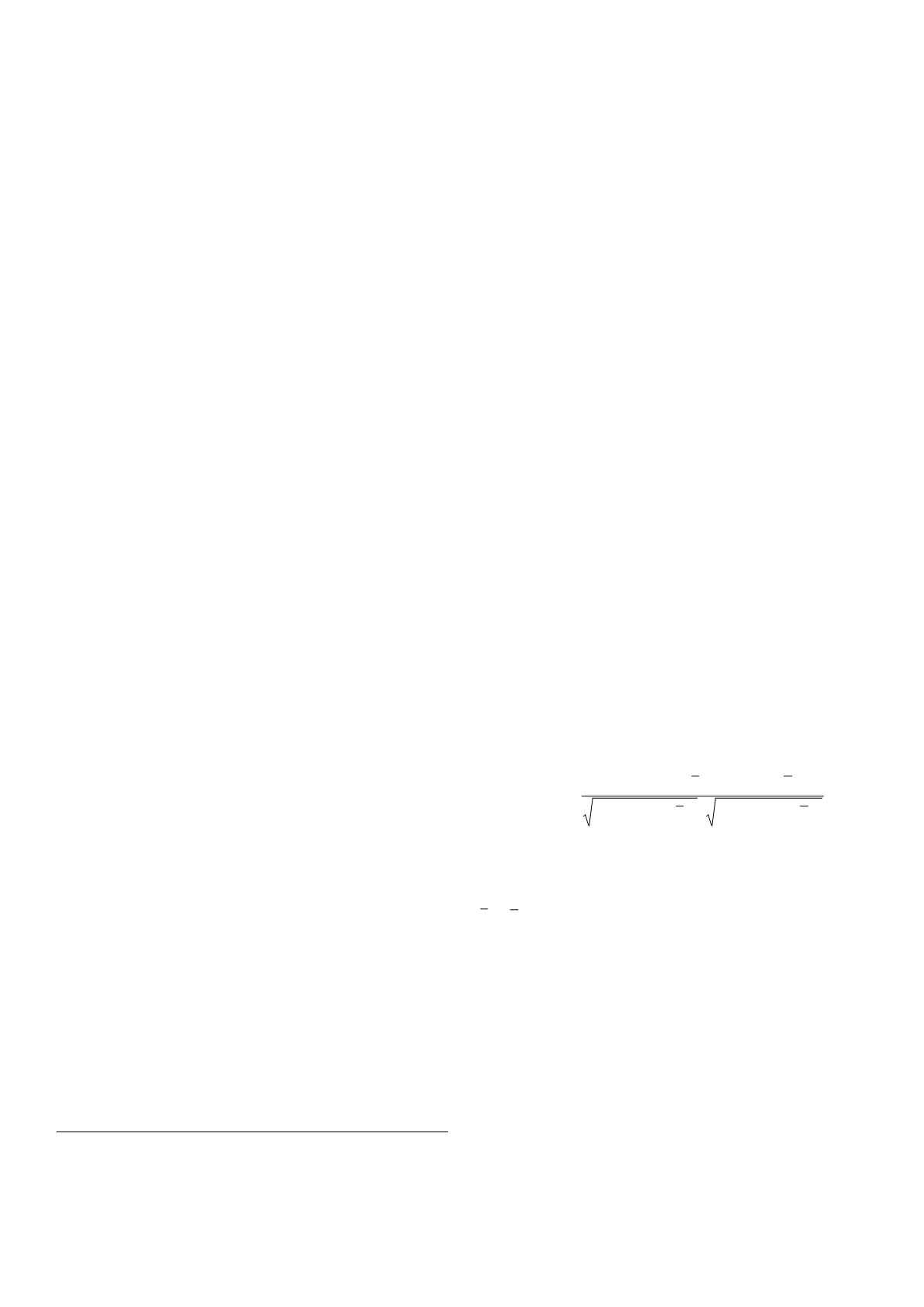

Как описано выше, модель оценивается посредством

сравнения реальных сигналов с модельными сигналами.

Это выполняется путем визуального анализа, а также

математически путем расчета коэффициента корреляции в

соответствии с приведенным ниже уравнением (1). При

этом учитывалось, что из-за различий в искажениях

фронтов волн в реальном и модельном сигналах

максимальная корреляция может достигаться при значении

m

(выражение 1), отличном от нуля.

(

) (

)

(

)

(

)

−

=

−

=

−

=

−

−

− + −

=

1

0

2

1

0

2

1

0

)(

)(

)

(

)(

)

(

N

k

N

k

N

k

xy

y

k

y

x

kx

y m

ky x k

x

mr

(1)

где

r

xy

– коэффициент корреляции для двух сигналов

x

и

y

;

m

– величина сдвига одного сигнала относительно

другого;

N

– количество отсчетов сигнала, используемых

для оценки взаимной корреляции (

N

одинаково для

x

и

y

);

x

и

y

– средние значения сигналов

x

и

y

соответственно.

Сигналы тока, полученные на имитационной модели в

PSCAD, сохранялись и обрабатывались в программном

обеспечении Mathcad. Так как волновые методы в

основном основаны на оценке высокочастотных

составляющих фронтов волн, то имитационная модель

разрабатывалась с целью соответствия реальному объекту

относительно параметров распространения волн, а не

параметров установившегося режима. Поэтому следует

перед сравнением фильтровать сигналы для удаления

постоянной составляющей, составляющей промышленной

частоты и других гармонических составляющих. Также

целесообразно вместо фазных сигналов использовать

сигналы в волновых канала

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках

научного проекта № 20-38-90234.

The reported study was funded by RFBR, project number 20-38-90234.