" Н а у к а м о л о д ы х " , 2 6 н о я б р я 2 0 1 9 г . , А р з а м а с

П о с в я щ а е т с я 8 5 - л е т и ю в ы с ш е г о п е д а г о г и ч е с к о г о о б р а з о в а н и я в А р з а м а с е и

8 0 - л е т и ю п р о ф е с с о р а В я ч е с л а в а П а в л о в и ч а П у ч к о в а

374

где, F - электромагнитная сила;

Θ=wi

- магнитодвижущая сила (мдс);

G

м

-

магнитная проводимость подполюсного пространства; δ - величина воздушного

зазора;

w

- число витков катушки;

i

- ток в катушке.

В соответствии с теорией сила ЭМП зависит от числа витков обмотки,

тока в ней и параметров воздушного зазора. Следовательно, экспериментальная

установка должна обеспечивать регулировку воздушного зазора между ротором

и статором, возможность переключения числа витков и регулировку тока

управления. При этом необходимо предусмотреть измерение воздушного зазора

и измерение развиваемой силы с требуемой точностью.

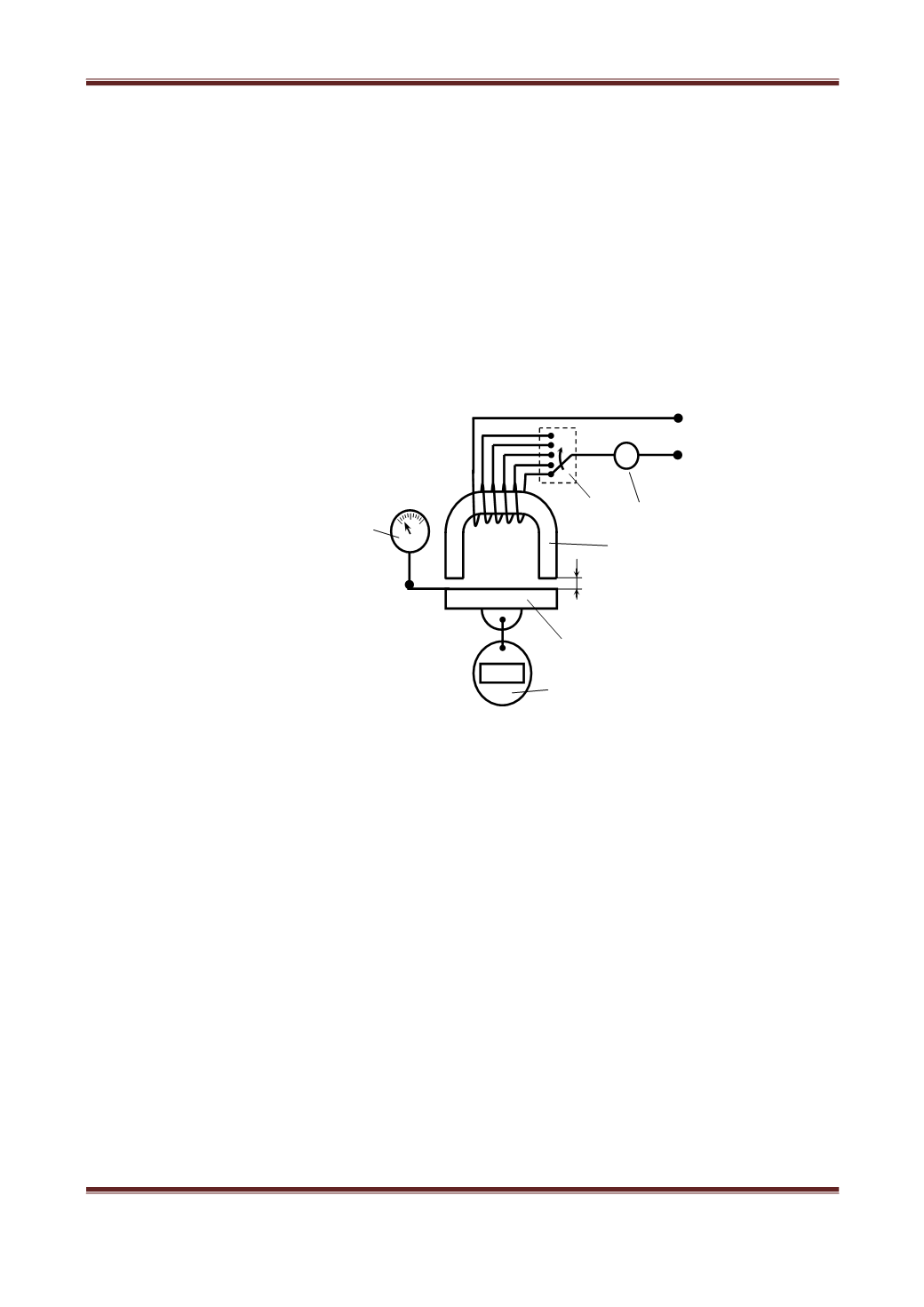

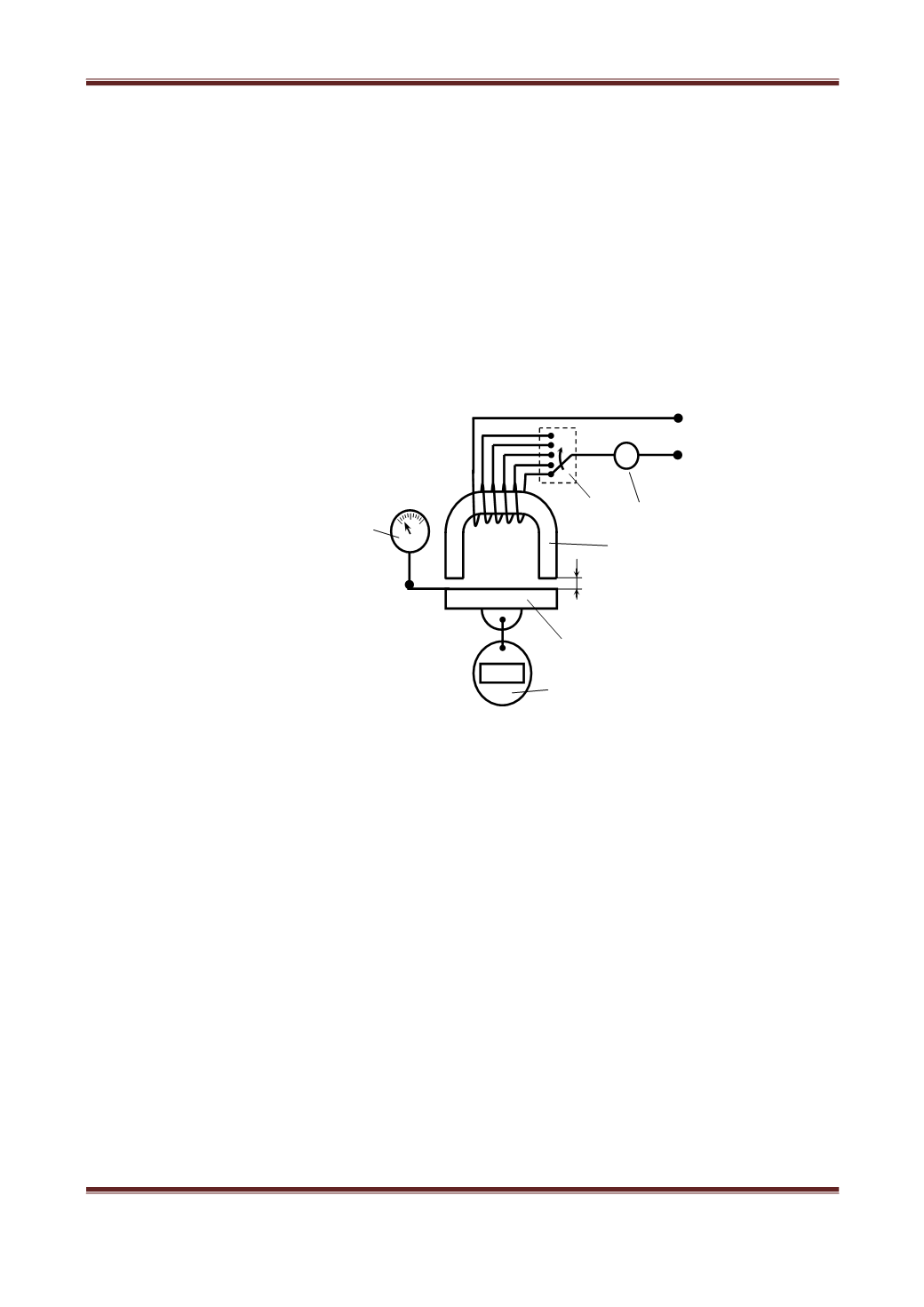

Исходя из данных соображений, была разработана функциональная схема

экспериментальной установки, представленная на рис. 1.

Сформулированы исходные требования к конструкции [2]:

1) Возможность обеспечения регулировки зазора;

2) Контроль величины зазора с точностью не менее 0,1 мм;

3) Исключение смещения подвижной части при установленном зазоре и

действующем магните;

4) Минимальное трение подвижных элементов при регулировке зазора;

5) Возможность переключения числа витков без коммутации на катушке;

6) Предупреждение перегрева катушки путѐм еѐ принудительного охлаждения,

7) Измерение развиваемого усилия с точностью не менее 0,05 Н.

На основе предъявленных требований был сконструирован стенд,

представленный на рисунках 2,3, и 4. Стенд состоит из подвижной площадки 1,

на которой размещѐн электронный измеритель силы 2, закрепленный

анкером 3. Крюк измерителя соединѐн с петлей якоря 4, движущегося в

U

=

А

К

0,00

kg

1

2

3

4

5

6

Рис. 1. Функциональная схема установки исследования электромагнитного

преобразователя:

1 – сердечник с катушкой, 2 – ответная часть магнитопровода (якорь), 3 –

переключатель числа витков, 4 – измеритель силы тока, 5 - измеритель

величины воздушного зазора (δ), 6 – измеритель силы.