56

I.

В

ВЕДЕНИЕ

В энергосистемах все большее значение приобретают

системы

выработки

электроэнергии

на

базе

возобновляемых источников энергии, в частности

солнечной энергии – солнечные электростанции (СЭС). В

настоящее время СЭС в мире составляет не более 3% от

общей выработки электроэнергии, однако к 2030 году

доля должна увеличиться в 2-3 раза [1].

Известная проблема функционирования объектов

генерации такого типа, связанная с непостоянством

выработки электроэнергии, определяет необходимость в

проведении ряда исследований и анализа. Например,

определение оптимальной мощности объекта генерации.

Кроме этого необходимым является анализ работы СЭС в

составе традиционных электроэнергетических систем

(ЭЭС) в различных режимах работы и при различных

уровнях мощности СЭС, чтобы предупредить и

предотвратить возможные аварийные ситуации.

В рамках данной работы представлены результаты

исследования и оценка параметров статической

устойчивости ЭЭС со значительной долей СЭС с

использованием программно-вычислительного комплекса

(ПВК) EUROSTAG.

II.

М

АТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Математическая модель СЭС представляет собой

управляемый инжектор и систему управления, которая

реализована в виде макроблока. Одними из основных

составляющих макроблока СЭС можно отметить: блок

формирования рабочего тока, блок формирования

выходной мощности, блок управления активным током

при низком напряжении, блок управления реактивным

током при высоком напряжении.

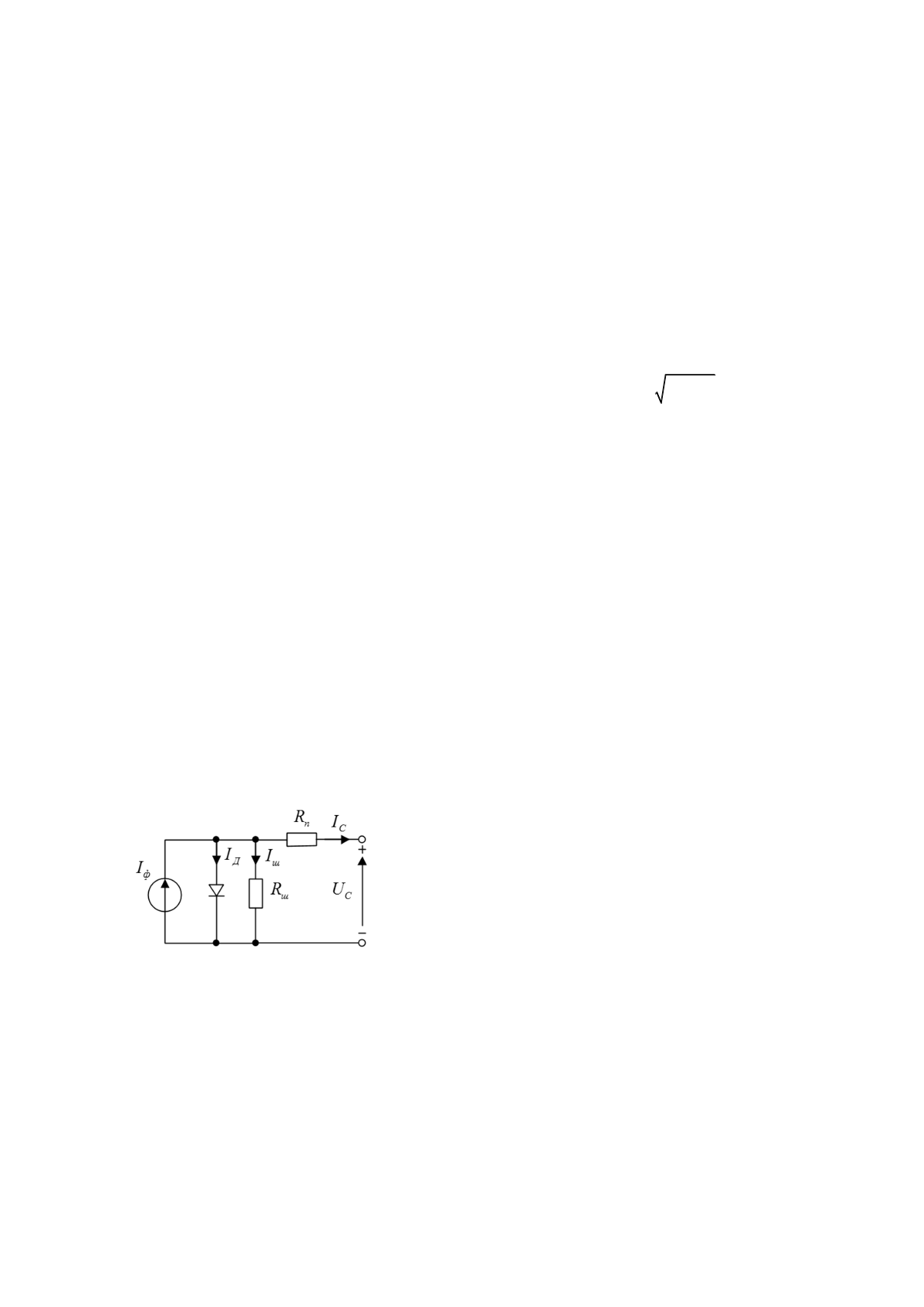

Формирование

рабочего

тока

выполнено

с

использованием модели солнечного элемента с одним

диодом. Электрическая схема замещения модели

солнечного элемента с одним диодом представлена на

рисунке 1.

Рис. 1 – Электрическая схема модели с одним диодом

В данной модели учитываются потери энергии в

элементах солнечного элемента, а также потери,

возникающие при протекании процессов преобразования

солнечной энергии в электрическую. Описывается данная

модель следующим теоретическим уравнением:

C ф Д ш

I

I I

I

=

− −

где

C

I

– рабочий тока, А;

ф

I

– фототок, А;

Д

I

– ток через диод, А;

ш

I

– ток через шунтирующее сопротивление, А.

Выходное значение тока получается с помощью

первого закона Кирхгофа.

Блок формирования выходной мощности формирует

значение активной мощности пропорционально текущей

солнечной радиации, при этом реактивная мощность

формируется по отклонению напряжения в узле

подключения от опорного напряжения

U

оп

, не превышая

по амплитуде 70% от активной мощности.

Блок управления активным током при низком

напряжении изменяет приоритеты между активным и

реактивным током солнечной электростанции за счёт

ограничения составляющей активного тока.

2

2

t

p q

I

I I

=

+

;

где

t

I

– суммарный ток СЭС, А;

p

I

– активная составляющая тока СЭС, А;

q

I

– реактивная составляющая тока СЭС А;

Если напряжение падает ниже определенного значения

уставки

U

уст

, то подаётся команда на снижение активной

составляющей тока. В блоке генерируется поправочный

коэффициент в пределах от 0 до 1 согласно линейному

закону, где нулю соответствует нижний предел

напряжения

U

пр

, при котором СЭС остается в работе, а

единице – напряжение уставки

U

уст

.

Цель работы данного блока состоит в том, чтобы

ограничить выдачу слишком большого количества

активной мощности в ослабленную энергосистему, чтобы

избежать ухудшения стабильности сети во время

повреждения и обеспечить более быстрое восстановление

напряжения. Снижение предела активной мощности также

положительно сказывается на запасе реактивной

мощности, позволяя по возможности выдавать в

энергосистему большие реактивные токи, тем самым

поддерживая напряжение на необходимом уровне. Таким

образом, управляя активным током, выполняется

регулирование и реактивного тока.

Блок управления реактивным током при высоком

напряжении ограничивает выдачу реактивного тока при

превышении

напряжения

в

узле

подключения

определенного

опорного

значения

U

оп.макс

.

Пропорционально разнице между текущим напряжением

U

и опорным напряжением

U

оп.макс

генерируется

управляющее воздействие в виде ∆

q

, которое направлено

на снижение выдаваемой реактивной мощности за счёт

снижения предела реактивной составляющей тока

q

I

.

III.

Э

КСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Тестовая схемы ЭЭС включает: 10 генерирующих

узлов, 8 нагрузочных узлов, которые связаны воздушными

линиями (ВЛ) и силовыми трансформаторами (Т). В

пределах данной энергосистемы можно выделить два

основных

энергорайона:

первый,

в

котором

сосредоточены основные генерирующие мощности и

второй, в котором имеется дефицит мощности по

отношению к генерирующим мощностям данного района.