164

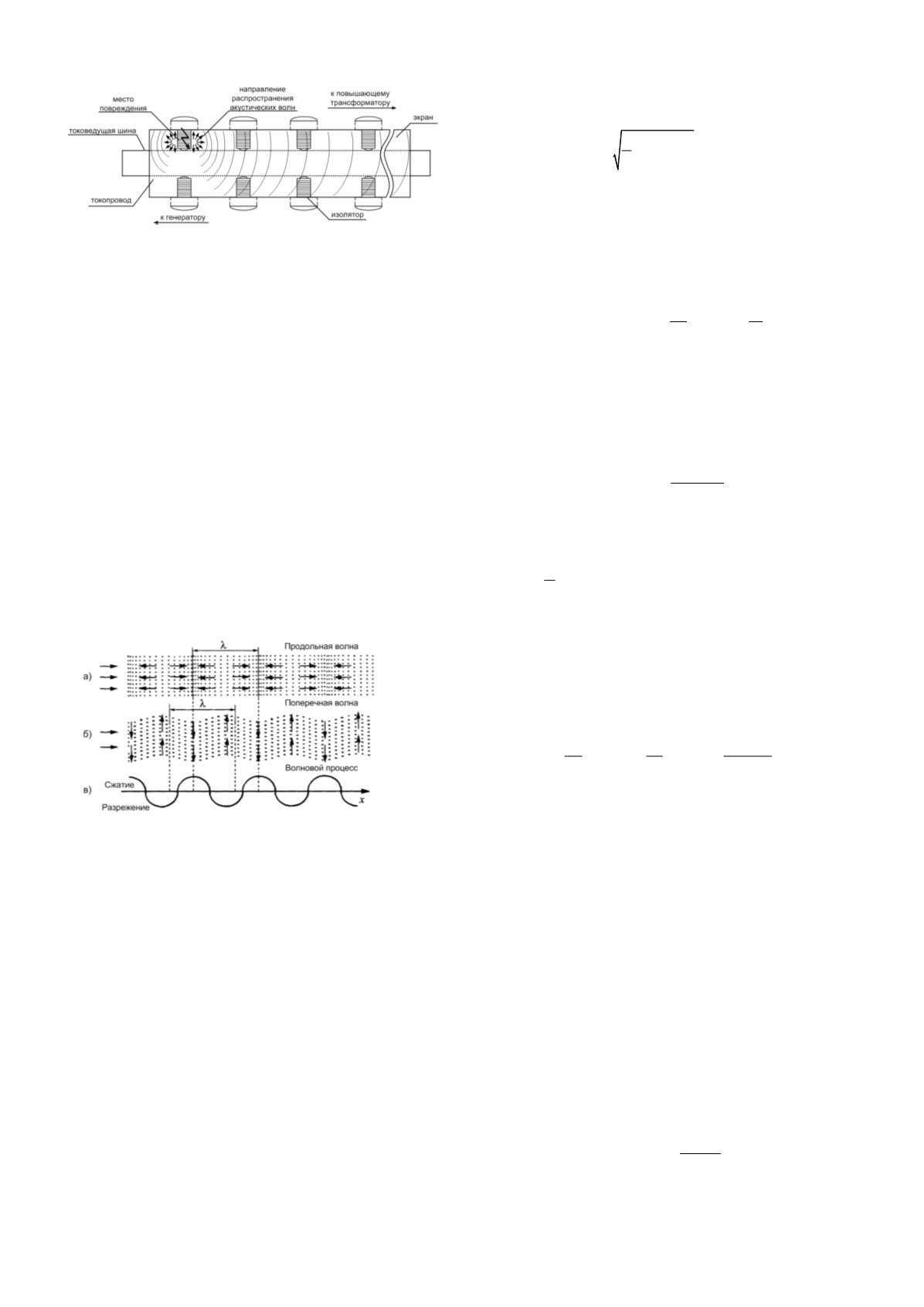

Рис. 2 – Распространение акустических волн в токопроводе.

II.

О

СНОВНЫЕ ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН

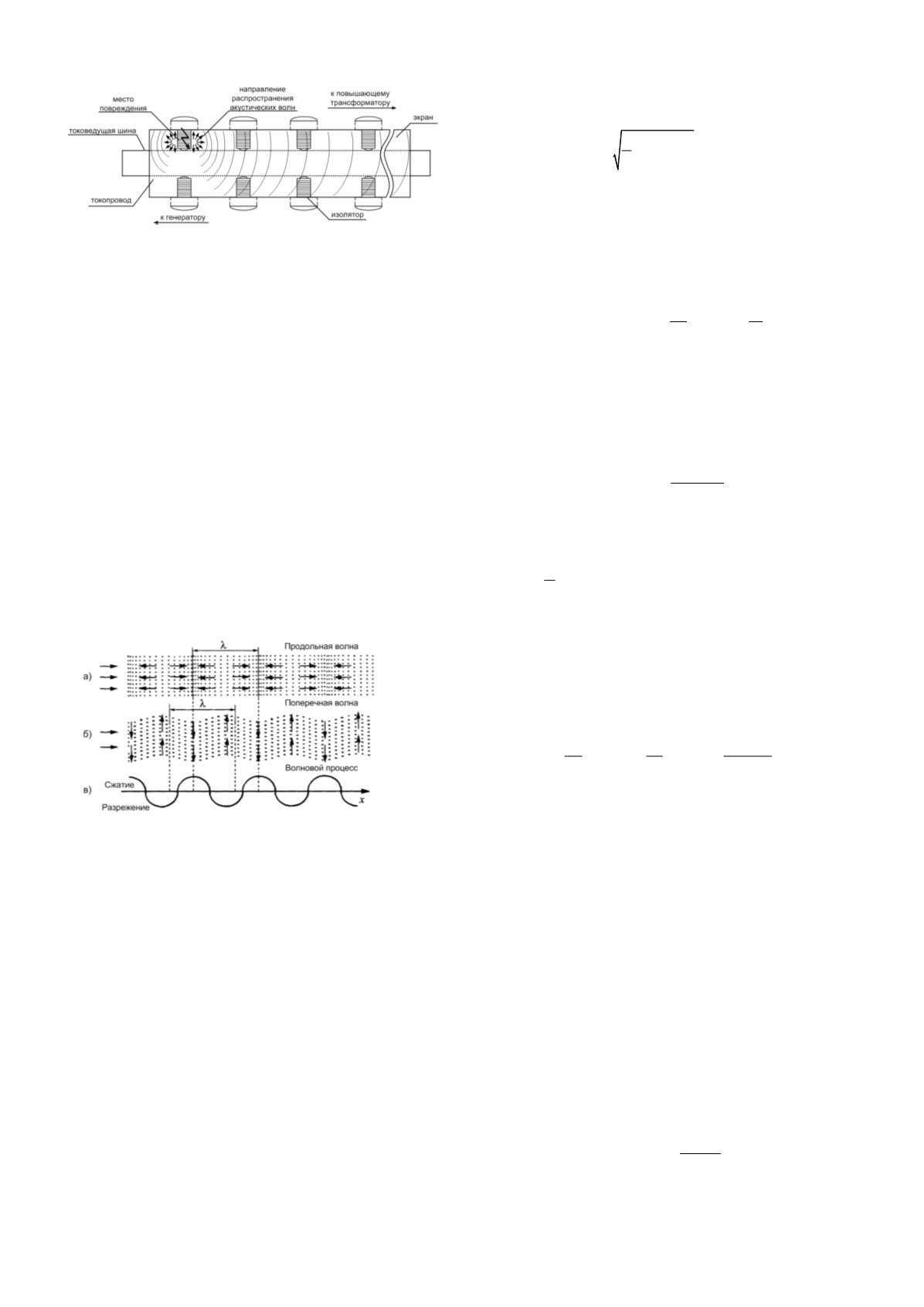

В акустическом контроле электрооборудования

используются различные типы колебаний и волн,

отличающихся направлением колебаний, распределением

амплитуд колебаний и волн в среде, скоростью

распространения волн.

В твердых, жидких и газообразных средах существует

упругость объема, то есть среда стремится сохранить свой

объем. Таким образом, во всех средах могут существовать

колебания растяжения-сжатия [3]. Волны с такими

колебаниями - это продольные волны, или волны

растяжения-сжатия. При распространении в твердом теле

колебания частиц среды в продольной волне в основном

происходят вдоль направления распространения волны

(рис. 3, а).

В твердых телах существуют также волны сдвига.

Частицы в них колеблются поперек направления

распространения

волны.

Их

поэтому

называют

поперечными или сдвиговыми волнами (рис. 3, б).

Рис. 3

–

Типы акустических волн: а) продольная, б) поперечная; в)

волновой процесс.

Скорость

распространения

поперечной

волны

приблизительно в 2 раза меньше, чем продольной.

Поперечные волны, распространяющиеся наклонно к

какой-либо поверхности или вдоль нее, разделяют на

волны с направлением колебаний, параллельным

поверхности (горизонтально-поляризованными), и волны с

направлением колебаний, перпендикулярным к этой

поверхности

(вертикально-поляризованными).

На

практике обычно применяют вертикально-поляризованные

волны.

Основные величины, которые определяют при

акустических исследованиях — это звуковое давление,

интенсивность или мощность звука, коэффициент

направленности.

Максимальное изменение давления в среде при

распространении акустических волн по сравнению с

давлением в среде при отсутствии волн называют

звуковым давлением. При исследовании акустических

шумов измеряют среднеквадратичное значение звукового

давления (P), определяемого из следующего выражения:

2

0

0

1

( )

T

P

P t dt

T

=

(1)

где P

0

– мгновенное значение звукового давления, Па; T

– время интегрирования.

Диапазон изменения звукового давления достаточно

широкий, поэтому используют понятие уровня звукового

давления (УЗД) в децибелах относительно звукового

давления P

0

= 0,0002 мкбар (2*10

-5

Н/м

2

) [4]:

2

0

0

10 lg

20 lg

P

P

УЗД

P

P

=

=

(2)

Энергию, переносимую волной за секунду через

единицу поверхности, называют интенсивностью волны

или силой звука (

I

). Интенсивность звуковой волны в

точке, находящейся на расстоянии (

R

) от источника звука,

излучающего звуковую энергию (

Е

), определяется

следующим выражением:

2

4

E

I

R

=

(3)

Так как на достаточном расстоянии от источника

средняя интенсивность звука пропорциональна квадрату

звукового давления в точке на расстоянии

R

, то

1

(const)

P

R

=

. Данное соотношение называется законом

обратных радиусов, которому подчиняется свободное

распространение звука в дальнем акустическом поле

звукового источника.

Интенсивность акустической волны характеризует

мощность звука. На практике используют понятие уровня

акустической мощности или уровня мощности звука (УМЗ)

в децибелах, который определяется формулой (4):

2

0

0

0

2

lg

20 lg

10 lg

m

P

W

R

УМЗ

W

P

S

=

=

+

(4)

где

W

– определяемая акустическая мощность, Вт;

W

0

–

акустическая мощность, которую принимают за опорную;

P

m

– среднее измеренное звуковое давление;

S

0

= 1 м

2

.

Перевод отношений звукового давления и отношений

акустической мощности в децибелы осуществляется с

помощью соответствующих таблиц [4].

III.

О

ПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКОГО

ИМПУЛЬСА

Важным параметром, образующимся вследствие

формирования электрического взрыва, является давление

на фронте ударной звуковой волны (

Р

зв

). В связи с тем, что

длительность электрического разряда составляет от 10

-3

до

10

-9

с, то теплообмен с окружающей средой не происходит.

Как следствие процессы, происходящие в канале

электрического разряда можно отнести к адиабатическим.

Согласно уравнению Менделеева – Клапейрона давление

на фронте ударной звуковой волны выразится следующей

формулой:

0

0

кр

зв

T P

P

T

=

(5)